2.2 二极管、三极管特性及应用

原理 → 符号 → 曲线 → 公式 → 典型电路

1 原理详解

1.1 PN 结的形成与二极管单向导电

在 P 型与 N 型半导体接触面,由于载流子浓度差异,空穴与电子相互扩散,形成空间电荷区(耗尽层)。该层内几乎没有自由载流子,呈现高阻特性(具体可见 2.1)。

|  |

|---|---|

| 图一:二极管电压电流曲线 | 图二:二极管简要介绍 |

- 正向偏置:外加电压削弱内建电场,耗尽层变窄,载流子大量复合→电流呈指数级上升。

- 反向偏置:电场增强,耗尽层加宽,仅有极小漂移电流;当反向电压超过击穿电压 V_BR,雪崩 / 齐纳击穿发生,电流骤增。

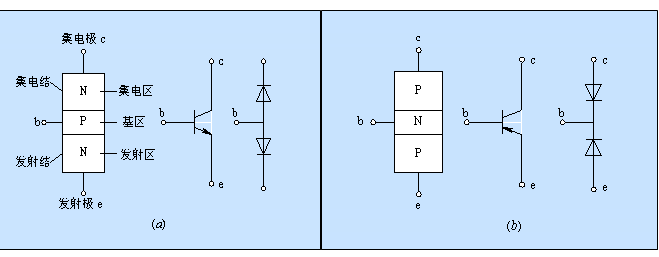

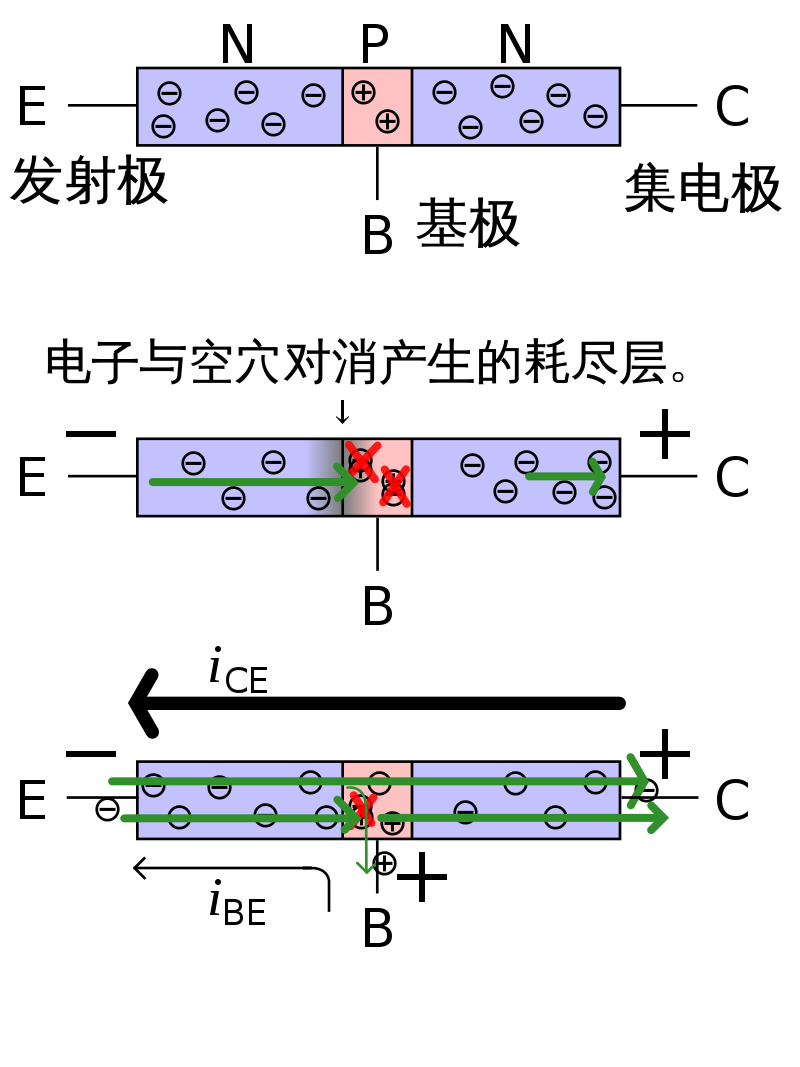

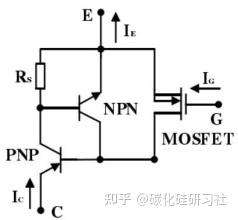

1.2 三极管(BJT)电流放大机理

|

|---|

| 图三:三极管示意图 |

NPN 结构由发射极 (E)- 基极 (B)- 集电极 (C) 组成,基区极薄且掺杂低。

|

|---|

| 图四:放大电路机理示意图 |

- 放大区:微小基极电流 IB 控制大量集电极电流 IC,比例由共射电流增益 β 决定(β≈50–300)。

- 饱和区:VEC < VEB,集电结正偏,β 下降,器件压降最小,作开关 “导通”。

- 截止区:VEB < 0.6 V,基区无注入,IC ≈ 0,开关 “关断”。

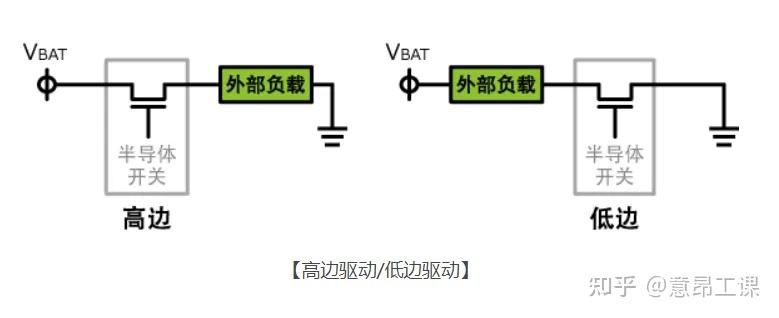

PNP 与 NPN 三极管的核心区别一览

| 对比维度 | NPN | PNP |

|---|---|---|

| 结构顺序 | N→P→N | P→N→P |

| 掺杂主载流子 | 电子 | 空穴 |

| 箭头方向(符号) | 指向外(E→B) | 指向内(B→E) |

| 电源极性 | 正电源接集电极 | 负电源接集电极 |

| 偏置电压 | VBE ≈ +0.6 V | VEB ≈ +0.6 V |

| 电流方向 | IB 流入基极,IC 流入集电极 | IB 流出基极,IC 流出集电极 |

| 开关逻辑 | 高电平导通 | 低电平导通 |

| 典型电路 | 共射放大、低边开关 | 共射放大、高边开关 |

一句话总结:

NPN 用 “正” 电平驱动,电流自上而下;PNP 用 “负” 电平驱动,电流自下而上。

2 二极管特性与电路

| 特性 | 文字 & 曲线示意 | 公式 / 参数 | 典型电路 | 应用示例 |

|---|---|---|---|---|

| 单向导电 | 正向指数上升,反向饱和微安级 | ID ≈ IS(eVD/nVT – 1) | 半波 / 桥式整流 | 1N4007 220 V → 310 V DC |

| 稳压击穿 | 反向击穿区陡峭,动态电阻小 | VZ = 5.1 V (1N4733) | 并联稳压 | 5 V 参考源 |

| 肖特基低压降 | 金属 - 半导体结,Vf≈0.3 V,开关 ns 级 | trr < 10 ns | 续流二极管 | SS14 开关电源 |

| 发光二极管 | 电子 - 空穴复合发光,光谱窄 | Vf ≈ 1.8-3.3 V @ 20 mA | 限流电阻 | LED 指示灯 |

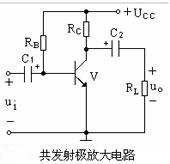

3 三极管(BJT)工作区与电路

| 区域 | 条件与转移特性曲线 | 公式 / 关键参数 | 典型电路 | 电路示意图 | 应用示例 |

|---|---|---|---|---|---|

| 放大区 | 0 < IB < IC/β,曲线平直,VCE > 0.2 V | IC = β·IB;ro = VA/IC | 共射放大 |  | 音频前置放大 |

| 饱和区 | IB ≥ IC/βsat,曲线压平,VCE ≈ 0.2 V | VCE(sat) ≈ 0.1-0.3 V | 低边开关 |  | 继电器驱动 |

| 截止区 | VBE < 0.6 V,曲线贴横轴 | IC ≈ ICEO (μA 级) | 高阻关断 |  | MCU 电平转换 |

4 选型速算

二极管:

VRRM ≥ 1.5 × 工作电压,IF ≥ 1.5 × 负载电流,trr 按开关频率选。三极管:

VCEO ≥ Vsupply + 余量,IC(max) ≥ Iload × 1.5,β ≥ 需求值 × 2,Ptot ≥ IC2 × RCE(sat)。

clh,

25.8.9